Sonntag, 26. Oktober 2025 – Staatsvertrag: Der lange Weg vom Frieden zur Freiheit

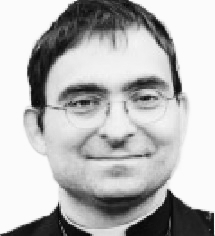

DAS WORT ZUM SONNTAG - Predigt von Pfarrer Maximilian PÜHRINGER -

Im heurigen Jahr dürfen wir zwei wichtige Gedenken begehen. Vor achtzig Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Wir haben seither Frieden in Österreich. Seit siebzig Jahren ist Österreich, durch den Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 wieder ein freies Land.

Predigt von Maximilian PÜHRINGER

für die Pfarren in Oberkappel, Altenhof, Lembach, Neustift

Der Weg zur Freiheit

Am 26. Oktober hat der letzte Besatzungssoldat unsere Heimat verlassen. Da heuer der Nationalfeiertag mit dem Sonntag zusammenfällt, ist es ein guter Anlass über jene zehn Jahre (1945-55) nachzudenken, in denen der Weg zum Staatsvertrag, zur Freiheit unserer Heimat, zur immerwährenden Neutralität, Österreichs gegangen wurde. Was dürfen wir hier sehen, um aus der Geschichte zu lernen. Drei Gedanken dazu.

Das große Miteinander

Erstens: Wir sehen einen unglaublichen Gemeinschaftssinn. Österreich hat sich damals als Gemeinschaft neu gefunden. Die Menschen wollten gemeinsam erreichen, dass unsere Heimat wieder aufgebaut wird und wir ein freies Land werden. Dieser Gemeinschaftssinn war im Großen und im Kleinen da. Die Menschen haben wieder zusammengeholfen und wollten gemeinsam etwas erreichen. Wir merken auch etwas davon, wie viele Kirchen damals gebaut wurden. In einer Zeit materieller Not wollten die Menschen ein Gotteshaus haben. Wir brauchen nur in unserer Gegend schauen. In Oberkappel, Neustift, Pühret, Klaffer wurden Kirchen gebaut. Man wollte es gemeinsam und das war in vielen Bereichen so. Dieser Gemeinschaftssinn imponiert mir, den dürfen wir neu entdecken. Wir dürfen etwas miteinander wollen, und nicht etwas gegeneinander nicht wollen.

Die großen Politiker

Zweitens: Wir sehen eine andere Politik als heute. Die Politiker der dieser Zeit waren echte Persönlichkeiten im Dienst an den Menschen. Es gab gleich nach dem Krieg eine Regierung unter dem Kanzler Karl Renner. Doch diese musste die Besatzungsmächte im Alliierten Rat um alles um Erlaubnis fragen. Das schweißte zusammen. Man konnte sich in unterschiedlichen Parteien mit unterschiedlichen Zugängen gemeinsam an den Tisch setzen. Man musste gemeinsam an Lösungen arbeiten, um etwas zu erreichen. Ein derartiges Hick-Hack, wie wir das heute erleben, gab es wohl nicht.

Kirche muss für alle da sein

Auch als Kirche hatten wir es mittlerweile gelernt, dass es nicht gut ist sich in die Parteipolitik einzumischen. Das für lange Zeit bewährt geglaubte Bündnis von Thron und Altar, das im Ständestaat noch einmal Fortsetzung fand, hat der Kirche letztlich mehr geschadet, als genützt, vor allem dort, wo es um Ehrlichkeit und Echtheit ging. Kirche muss für alle Menschen da sein, die sie brauchen, nicht bloß für Mitglieder dieser oder jener Partei. Kirche darf politisch sein, in dem sie die Politik immer wieder an die christlichen Werte, vor allem an die Menschenwürde erinnert. Kirche darf jedoch nicht parteipolitisch sein. Die Politik damals war sicher nicht perfekt, aber ein bisschen anders, ein wenig echter, würde ich sagen. Ich möchte euch an die Ansprache von Leopold Figl zum ersten Weihnachten nach dem Krieg erinnern. Er sagte:

„Ich kann Euch zu Weihnachten nichts geben, ich kann Euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben, kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann Euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich!“

An die Zukunft glauben, an die Heimat glauben

Das war der Grundtenor der damaligen Politik, an die Zukunft unserer Heimat zu glauben und so dafür zu arbeiten. Wenn ich ehrlich bin, manche Entwicklungen heute stimmen mich persönlich sehr nachdenklich. Wenn man sich vor Augen führt, wie hart das allgemeine Wahlrecht erkämpft wurde, und wie viele Menschen es heute nicht mehr beanspruchen, kann man nur verwundert sein. Was steckt dahinter, Desinteresse, Enttäuschung, die Einstellung ohnehin nichts ändern zu können…? Für viele wird der Wahlzettelsonntag auch zum Denkzettelsonntag. Nicht das Interesse am Gemeinwohl und einer guten Volksvertretung leitet an, sondern das Denkzetteldenken. Meine Stimme ist ein Denkzettel, weil mir etwas nicht passt, meist, weil netto nicht herausgekommen ist, was ich mir erwartet habe.

Krieg macht die Kirchen voll

Drittens: Wir sehen eine große Glaubensdynamik in der damaligen Zeit. Der Zweite Weltkrieg hatte die Kirchen, trotz Kirchenaustrittspropaganda der Nazis, angefüllt. Die Glaubenspraxis war enorm. Das war dann bis Mitte Ende der 6o-er Jahre so. Dann begann es zu bröckeln und es bröckelt bis heute, leider. Aber es ist eine Tatsache, es wurde ganz viel gebetet. Den Staatsvertrag verdanken wir nicht nur Politikern einer Zeit, in der das Wort christlich wohl noch mehr Herzenssache als politisches Kalkül war.

Ganz Österreich betet für die Freiheit

Nein, es gab in Österreich riesige Gebetsinitiativen. Im Jahr 1947 gründete der Franziskaner P. Petrus Pavlicek in Wien den Rosenkranzsühnekreuzzug, eine Gebetsgemeinschaft für die Freiheit unserer Heimat. Schnell stieg die Zahl von 500 betenden Menschen auf 500.000 an. In ganz Österreich griff man zum Rosenkranz, um Maria, um Frieden und Freiheit zu bitten. In Wien wurden Bitt- und Gebetsprozessionen gehalten, zu denen Zehntausende kamen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Es entstand eine spürbare geistliche Atmosphäre und das Bewusstsein für das Vertrauen in Macht und Kraft des Gebetes. Im Blick auf den Österreichischen Staatsvertrag 1955 sagte der damalige Bundeskanzler Julius Raab:

„Wenn nicht so viel gebetet worden wäre, nicht so viele Hände in Österreich sich zum Gebet gefaltet hätten, hätten wir es wohl nicht geschafft.“

Bei den Menschen sein

Nach dem Staatvertrag ist das Lied „Schutzfrau Österreichs, o Maria entstanden,“ das wir auch in Oberkappel öfters singen. „Schutzfrau Österreichs, o Maria, unser Flehn hast du erhört, Freiheit wieder uns gegeben, Frieden Österreich beschert,“ heißt es sinngemäß in der zweiten Strophe. Dieses Lied ist aus dem Glauben der Menschen heraus entstanden. Und es beschreibt die damalige Situation gut, nämlich aus dem Glauben heraus. Doch wie ist das heute? Mir ist es als Pfarrer immer Anliegen unter den Menschen zu sein. Ich bin doch an mehr Orten zu finden, als bloß in Kirche, Pfarrhof und Pfarrkanzlei. Es ist einfach auch interessant hinzuhören, was Menschen so denken, welche Ansichten da sind.

Kulturchristentum allein ist zu wenig ..

Mir fällt eines auf: Immer wieder wird der Sorge Ausdruck verliehen um unsere christliche Kultur, unsere Bräuche, Feste und Feiertage. Es ist eine berechtigte Sorge! Aber mir stößt auf, dass Menschen, die diese Sorge zum Ausdruck bringen, sehr häufig dem Sonntagsgottesdienst fernbleiben, oder gar aus der Kirche ausgetreten sind. Passt das zusammen? Ob man bloß ablenken will!? Der gute Mensch und der schlechte Christ, der schlechte Mensch und der gute Christ, lassen sich nicht auseinanderdividieren, wie es oft geschieht. Jene, die sich darauf berufen gute Menschen zu sein, sind es bei näherem Hinschauen auch nicht ganz.

.. nur das Sprechen mit Gott kann Dinge grundlegend ändern

Wichtig ist, dass wir irgendwie mit Gott im Gespräch bleiben. Der Zöllner im Evangelium tut es demütig. Selbst der Pharisäer redet mit Gott. Er erzählt freilich seine Selbstgerechtigkeit, die nicht in Ordnung ist, Gott, aber immerhin erzählt er sie ihm noch. Heute wird Gott weniger erzählt, die Selbstgerechtigkeit erzählen wir uns selber oder noch im Wirtshaus.

Liebe Brüder und Schwestern!

Wir dürfen keine Zeit verklären. In jeder Zeit gibt es Gutes und Schlechtes. Die Zeiten sind letztlich wir Menschen. Wir Menschen prägen die Zeit. Dennoch kann man aus diesen Jahren vom Ende des Krieges bis zum Staatsvertrag etwas lernen, wenn man sich bemüht ehrlich hinzuschauen. Mir persönlich imponieren der Gemeinschaftssinn, eine etwas andere Politik und die große Glaubensdynamik. Wenn wir uns da ein bisschen etwas abschauen, dann ist das schon viel. „Maria, Schutzfrau Österreichs, bitte für uns.“ Amen.

ENDE DER PREDIGT VON PFARRER MAXIMILIAN PÜHRINGER

Aus der Bibel im heutigen Sonntags-Evangelium

Evangelium

Lukas 18,9–14

Der Pharisäer und der Zöllner

In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Gleichnis: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner.

Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig!

Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

Bildnachweis: FPP AI

Ich sage Dir herzlichen Dank für das Lesen meiner Sonntagspredigt. Ich wünsche Dir und Deiner Familie noch einen schönen Sonntag und Gottes Segen für die kommende Woche. Ich segne Dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.

HERZLICHE EINLADUNG – Die Kirche steht Dir immer offen in Lembach. Wenn Messe ist. Wenn Anbetung ist. Aber genau so auch wenn die Kirche gerade leer ist und du einfach Ruhe finden willst. Ich freue mich immer über Deinen Besuch ..

.. und Jesus ganz sicher auch :)))

BILDNACHWEIS

- Bild OBEN:

LINKS

- https://www.pfarre-lembach.at/

- https://www.facebook.com/maximilian.puhringer

- https://www.youtube.com/@pfarreoberkappel4630/streams (Youtube-Kanal Pfarre Oberkappel mit Live-Predigten von Maximilian Pühringer)

KONTAKT

H. Maximilian Pühringer O.Praem

Pfarramt Lembach

Marktplatz 13

4132 Lembach

e-mail: pfarre.lembach@dioezese-linz.at

Tel: +43 (0)7286 8214

+43 (0)676 88084811

Fax: +43 (0)7286 8214

Kanzleistunden:

Dienstag 17:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch 9:15 – 11:45 Uhr